从2024年起,对3岁以下婴幼儿,国家将发放每年3600元的育儿补贴。

换句话说,每月300块,不用申请,不用排队,直接按人头发。

这不是试点,是国家首次以制度方式,把养娃这件事,明确列入公共财政支出。

有人算账:“三年下来,能买10罐奶粉,还是挺香的。”

也有人泼冷水:“月补贴300,敢生三胎的没几个会在乎这点钱。”

但抛开争议,这项补贴真正的意义,不在金额,而在信号。

国家,开始为生育买单了。

01

先看几个数字。

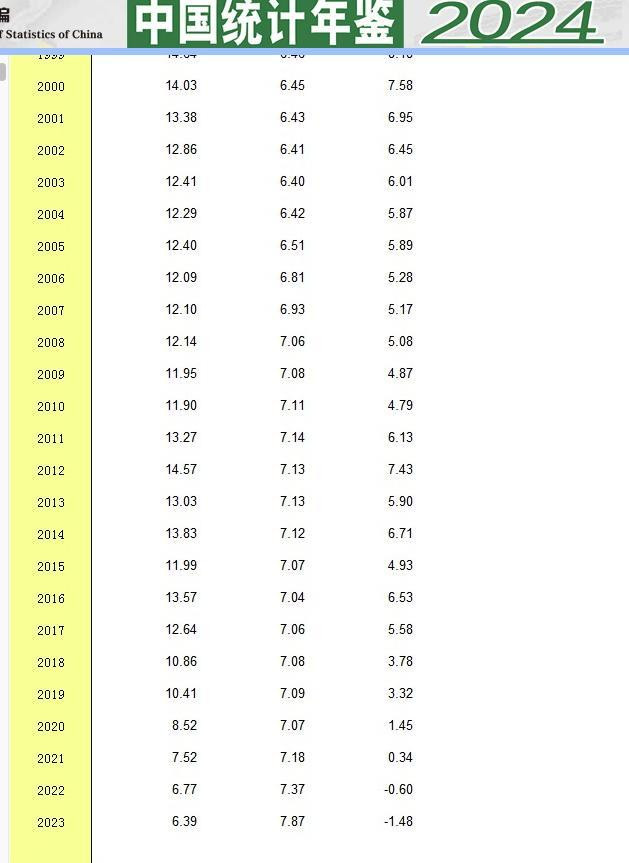

根据2024年版的《中国统计年鉴》,2023年全国出生人口仅902万人,出生率跌至6.39‰,创历史新低。

不仅如此,中国已连续两年出现人口自然减少,2023年的自然增长率为-1.48‰。这意味着,去世的人比出生的人多了上百万。

按这个速度,中国将从人口红利期直接掉头冲进人口负担期。

这种人口结构的变化,几乎波及了社会的每一个角落。

年轻人变少,劳动力紧张,用人成本随之上涨,老年人变多,养老金压力迅速攀升,入不敷出的问题越来越严重。

与此同时,年轻家庭减少消费支出,导致内需持续疲软,整个市场的活力正在下降,产业升级的步伐也被拖慢了。

更别提教育、医疗、房地产、社保等关键系统,原有的规划都面临调整,很多账都得重新算一遍。

所以,育儿补贴不是多给点钱这么简单,而是在拯救未来的经济结构。

300元一个月,听起来确实不多。

北京一线城市,一个托班一天就要150元起,奶粉动辄400元一罐,尿不湿月支出近千元。

这300元,对大城市家庭来说,“聊胜于无”。

那为什么还要发?有用吗?

有。

第一,这是一种国家态度的转变。

长期以来,育儿被视为私事,是家庭的责任。补贴一出,意味着生育开始成为公共议题,国家要承担起成本。

不是你一个人养,是整个社会一起出钱养。

第二,这是全国统一标准,地方还可以加码。

中央定的是底线,各省可在此基础上补发。

比如浙江、江苏、深圳、成都等地,已经在试点更高额度的生育奖励,部分地区三孩每年可领上万元。

未来,地区间会形成一种育儿补贴竞争,甚至成为吸引人口的手段之一。

第三,这只是开始,后面可能有更多配套。

育儿补贴只是敲门砖,后续还有托育、教育、住房、税收等一整套组合拳正在酝酿。

别忘了,法国也是先从补贴开始,后来才有免费的托育、住房津贴、产假补助,最后才把生育率拉到1.8。

02

年轻人不想生,真的是因为缺钱吗?

讲真,不是。

钱是问题,但不是唯一问题。

对很多年轻人来说,不愿生孩子,并不是单纯因为经济上负担不起,而是因为整个生育过程就像跳进一个深不见底的坑,谁都不知道自己最后能不能爬得出来。

首先,生育不再是夫妻两个人的事,而是牵动着整个家庭的资源。一

旦决定要孩子,往往意味着父母必须全力支援,带娃、接送、做饭、操心教育样样不落,退休生活瞬间变成二次上岗。

其次,职场对育龄女性并不友好。很多公司表面上不说什么,但实际操作中,一旦怀孕、生育、哺乳,女性员工就很容易被调岗、边缘化,甚至变相“劝退”。

一个原本上升通道顺畅的职业生涯,可能就因为生育按下暂停键,甚至直接终结。

更现实的问题在教育。如今的家庭,不敢多生,其根源之一就是教育投入过高。

从胎教、早教、托育班,再到小学拼奥数、中学卷简历、高中冲升学,教育支出早已不只是“投资”,而是一场无休止的消耗战。

不是不想给孩子好的未来,而是付出的代价高得惊人。

根据相关调查,中国年轻人心中理想的孩子数量已经降到1.05个,而不婚不育的观念也正在变得越来越普遍。

国家现在发放育儿补贴,本意是希望减轻年轻人的负担。但现实是给300元,他们未必动心,不是因为冷漠,而是因为知道这300元无法改变生活的本质。

真正让人不敢生的,是那些长期存在、尚未解决的结构性问题,这些现实困境如果得不到系统性解决,哪怕补贴再增加,也只能算是一点点“止疼片”。

表面上缓解了压力,但无法让人真正安心地去做出生育的决定。

说到底,年轻人不是不愿意承担责任,而是不想把整个家庭拖入一个看不到出口的长期负担里。

想让大家生得起、生得下,还得从根上解决“敢不敢生、能不能养”的问题。

03

很多人不服气:“300块能解决问题吗?国外生育高,是因为他们本来就爱生。”

但现实是,就算是法国、德国,也都是砸钱砸出来的生育奇迹。

以法国为例,政府对育儿的支持可以说是全方位的。每个孩子每月至少能领到100欧元的补贴,三孩以上的家庭还能申请住房补助、税收减免等额外福利。

公立托育几乎是免费的,产假最长可以休三年,期间不仅保留工作岗位,还有稳定的收入来源。

正是这套完善的体系,让法国的生育率长期维持在1.8左右,成为发达国家中的“优等生”。

德国也不甘落后。

早在2007年起,德国就推出了“父母津贴”,第一胎在育儿期间每年可领取约1.5万欧元。除此之外,每个孩子还能带来税务减免和教育补贴。

经过十多年的持续投入,德国的总和生育率从1.3逐步提升到1.6以上,并稳定保持。

相比之下,日本和韩国尽管也出台了一些生育激励政策,但实际效果不尽如人意。

补贴金额普遍偏低,申领流程繁琐,再加上社会竞争激烈、女性职场压力大,很多人根本无暇顾及生育。

尤其是在韩国,生育不仅意味着职业中断,几乎没有配套托育体系可依靠,导致2023年总和生育率跌破0.72,创下全球最低。

所以说,补贴本身不是万能药,但在没有系统支持的前提下,连“药引子”都不算。

真金白银能不能解决一切问题不好说,但如果连这一步都不肯迈出,想扭转低生育趋势几乎没可能。

育儿补贴不是终点,更不是灵药。

它解决不了所有问题,却代表着一个重要的转变:生孩子,不再只是家庭的私事,而是关系国家未来的大事。

改变需要时间,但方向对了,路就走得稳。